キーストーン種、間接効果 ~ヒトデ、ラッコ~

『この記事について』

ある生態系の中で

たった1種類の生物が

いなくなったり、

その生物の数が

減ったりしただけで、

その他の様々な生物までもが

姿を消してしまう事があります。

生物基礎では

ある生態系で

ヒトデがいなくなった場合や

ラッコの数が減った場合

が、取り上げられています。

ヒトデがいなくなった時や

ラッコの数が減った時、

生態系に

どんな変化が起きたのか、

なぜその変化が起きたのか

を学ぶことで、

今回のテーマである

・キーストーン種(しゅ)

・間接効果

の意味を理解することができ、

共通テストの対策にもなるのです。

この記事では

まず、

ヒトデの話題を取り上げて

・キーストーン種

・間接効果

の意味を解説し、

その後、確認問題として

ラッコの話題を取り上げます。

目次

目次

1:キーストーン種とは?

ある生態系の中で、食物網の上位にあり

他の生物の生活に大きな影響を

及ぼす捕食者のことを

キーストーン種(しゅ)

といいます。

捕食者は、他の生物を食べてしまうよね。

確かに、その意味でも

捕食者は他の生物の生活に

影響を及ぼしています。

ですが、

様々な捕食者のうち

キーストーン種である捕食者は

捕食を通して

さらに別の影響も

他の生物に及ぼしているのです。

具体的に説明するため

ある海岸の生態系を

取り上げましょう。

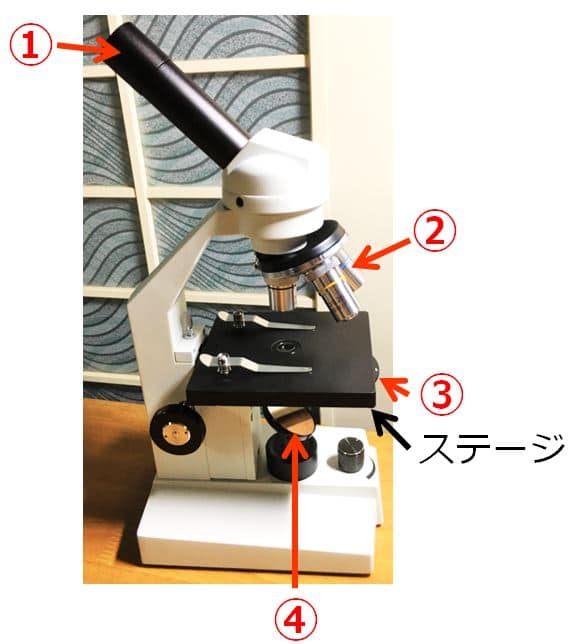

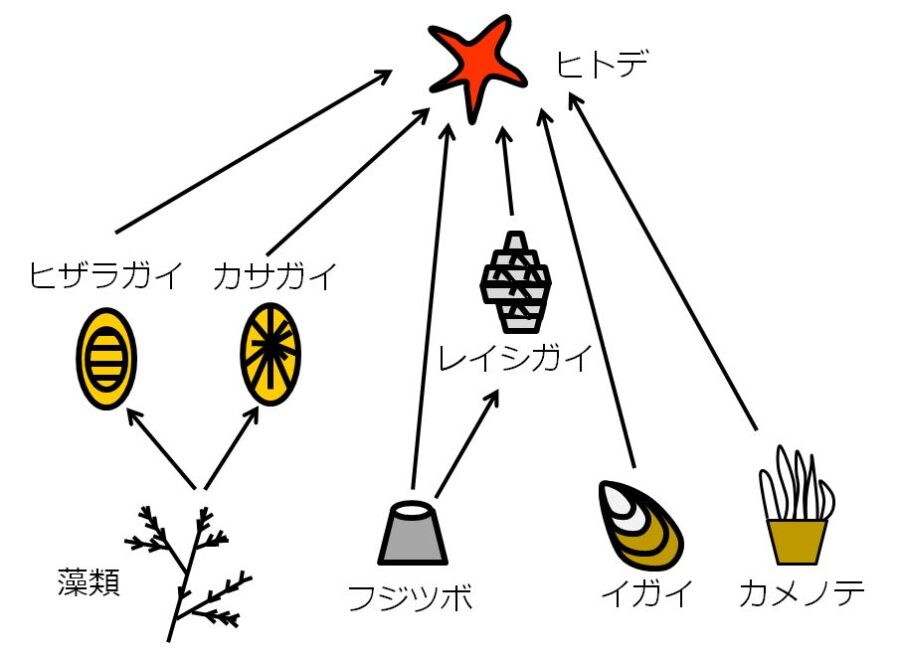

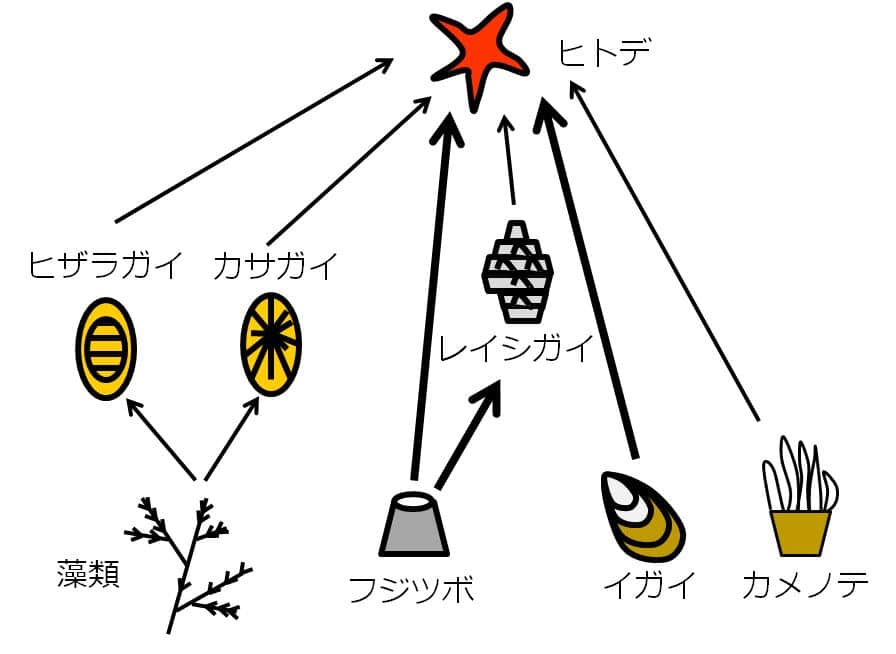

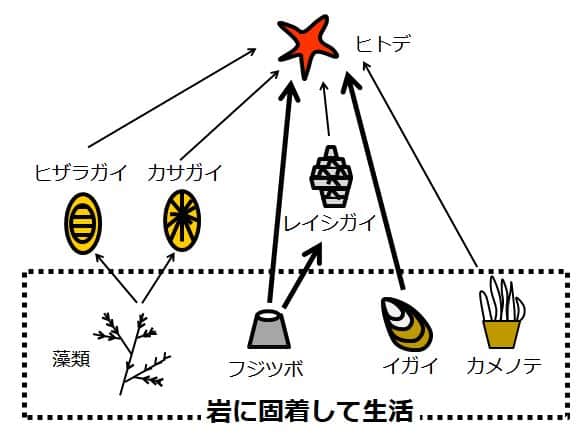

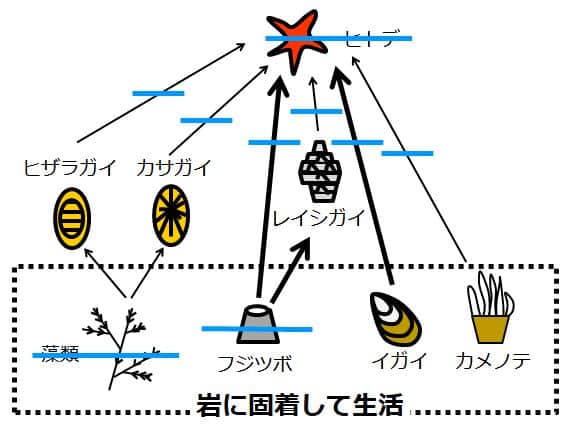

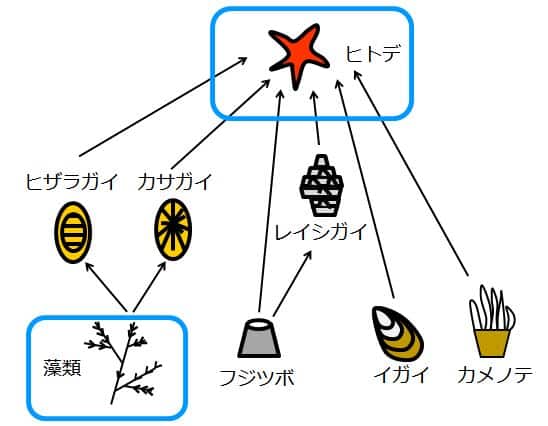

ある海岸の岩場では

下図のような生き物が見られます。

また、下図のような

食物網が見られます。

例えば、

フジツボがヒトデに食べられることを

フジツボ → ヒトデ

の矢印で描いています(下図)。

また、

ヒトデは主にフジツボ、イガイを食べ、

レイシガイは主にフジツボを食べるので、

矢印を太く描きます(下図)。

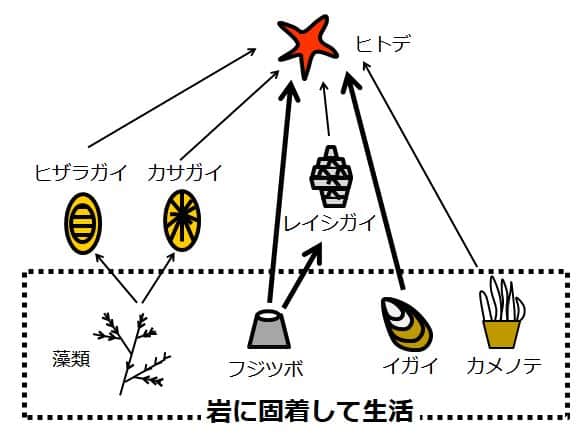

また、藻類、フジツボ、イガイ、カメノテは、

岩に固着して生活しています。

一方、ヒトデ、ヒザラガイ、

カサガイ、レイシガイは、

岩場を移動しながら生活しています(下図)。

うー、これ覚えるの?

いいえ。

いま大事なのは

生物名を覚える事ではなく、

これらの生物の間でみられる

出来事を理解する事です。

ヒトデは、この食物網の中では

もっとも上位にあります。

そして、この生態系において

ヒトデはキーストーン種なのです。

どうして分かったの?

説明しましょう。

この岩場で、ヒトデを取り除く

実験が行われました。

岩場を対照区と実験区の2つに分けて

以下のような操作をしたのです。

対照区:ヒトデを取り除かずに

そのままにする

実験区:ヒトデを全て取り除いて

ヒトデのいない状況をつくる

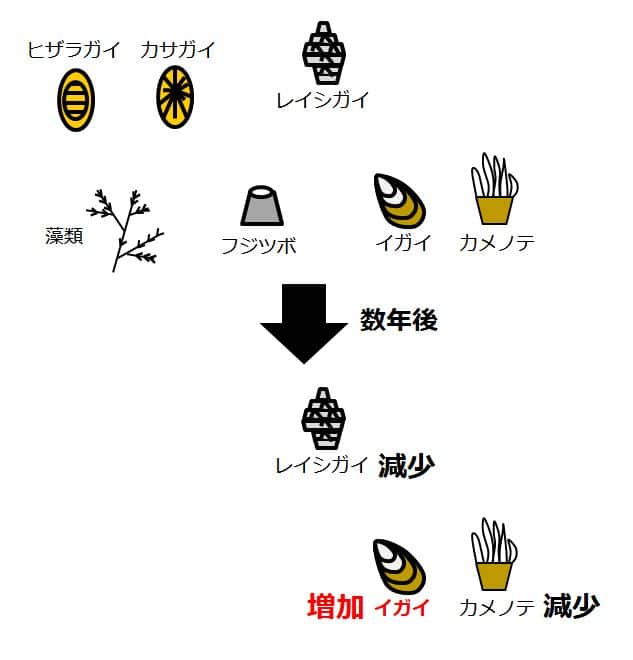

数年後、

対照区では

生物の種類の数に

ほとんど変化が

見られませんでした。

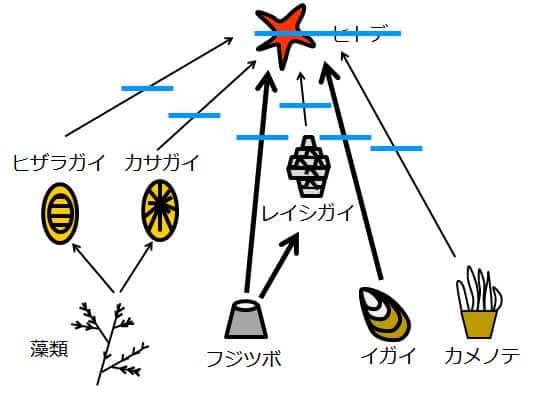

一方で実験区では

イガイが爆発的に増えて

岩の大部分を占有し、

カメノテとレイシガイは大幅に減り、

その他の、藻類、フジツボ、

ヒザラガイ、カサガイは

見られなくなりました(下図)。

このように、

ヒトデがいなくなると

種の多様性が大きく

低下してしまったのです。

一体どうなってるんだぁ~!?

食物網の図を見ながら

推測してみましょう(下図)。

読んでいるあなたも一緒に

考えてみて下さい。

推測してみましたか?

では、一緒に

見ていきましょう。

ヒトデがいないと

どうなるでしょうか。

ヒトデによる捕食が無くなる(下図)。

※ヒトデと、ヒトデによる捕食が

無くなることを青横線で示す。

ヒトデによる捕食が無くなって

イガイが爆発的に増えたみたい。

そのように考えられますね。

他の生物は

どうして減ったのかな?

爆発的に増えたイガイは

岩の大部分を占有したのでしたね。

岩の上で固着生活する

藻類、フジツボ、カメノテは

生活する場所が無くなるね。

そうですね。

藻類、フジツボ、カメノテは、

イガイによって生息場所を奪われて

いなくなる、または、数が減ったと

考えられます(下図)。

※藻類、フジツボがいなくなったことを

横線を引いて示す。

でも、ヒザラガイ、カサガイ

レイシガイは移動できるよ?

エサがいない。

はい。

ヒザラガイ、カサガイ、レイシガイは、

食物である藻類やフジツボの減少に伴って

別の岩場に移動したと考えられます。

ヒトデがいることで、

他の色々な生物が

生きられるんだね。

その通りですね。

この岩場の生態系では

ヒトデは、イガイが著しく増えることを

捕食によって抑えており、

その結果、多様な生物が生活できる環境がつくられ

種の多様性が維持されていると考えられるのです。

ヒトデは、この生態系での

キーストーン種であるという事が

実験結果に表れているのです。

ねぇ。

ヒトデは、イガイの他にも

フジツボを主に食べていたのに、

どうしてフジツボは

増えなかったの?

生物基礎では詳しく扱いませんが、

ヒトデを取り除いた後、

少しの間はフジツボが増え、

その後、イガイに

置き換わってしまったのです。

フジツボに比べて、イガイの方が

岩を占有する上で有利な

状態にあったのです。

では次に、

間接効果の説明に入りましょう。

キーストーン種の説明に比べたら

とても短いですよ。

2:間接効果

ある生物が、捕食被食の関係で

直接つながっていない他の生物に対して

間接的に及ぼす影響のことを

間接効果

といいます。

“ある生物”というのは

キーストーン種であるとは限りませんが、

生物基礎では

キーストーン種による間接効果について

取り上げています。

キーストーン種の解説で扱った

岩場の生態系を取り上げてみましょう。

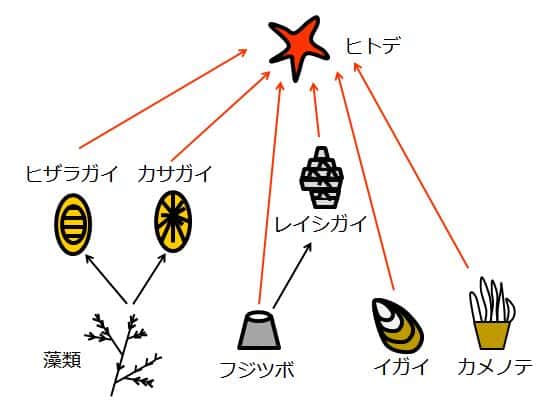

ヒトデと、藻類以外の生物との間には、

捕食被食による直接の

つながりが見られます(下図:赤矢印)。

ヒトデと藻類とでは、

捕食被食による直接の

つながりはありません。(下図)

ですが、ヒトデがいなくなると

イガイが著しく増えて

岩の上を占有してしまい

藻類が見られなくなるのでした。

つまり、

ヒトデがイガイを捕食して

イガイの著しい増殖を抑えることで

間接的に

藻類の個体数が

維持されているのです。

この岩場の生態系で

藻類の個体数が維持されているのは

ヒトデによる間接効果なのです。

3:まとめ

①キーストーン種(しゅ):

ある生態系の中で食物網の上位にあり

他の生物の生活に

大きな影響を及ぼす捕食者のこと。

キーストーン種がいなくなると、

種の多様性が大きく

低下する事がある。

②間接効果

ある生物が、捕食被食の関係で

直接つながっていない他の生物に対して

間接的に及ぼす影響のこと。

4:確認問題(ラッコとケルプの関係)

「3:まとめ」に書かれた

キーストーン種、間接効果の意味を踏まえ

以下の問いに答えなさい。

ある海域では、

ラッコ、ウニ、ケルプ(コンブの一種)の間に

次のような食物連鎖が見られる。

ケルプ ⇒ ウニ ⇒ ラッコ

※生物Aが生物Bに捕食される事を

生物A ⇒ 生物Bと記す。

ケルプは水中で森のように茂り、

多種の魚がそこで生活している。

ある時、この海域の一部で

ラッコが急激に減少した。

すると、ウニが爆発的に増えて

ケルプを食べつくしてしまい、

ケルプの森で生活していた

多種の魚類も見られなくなった。

同じ時期、

ラッコが減少していない海域では、

上記のような現象は見られなかった。

問い:

次の選択肢のうち、キーストーン種と間接効果の説明として

適当なものを2つ選び、記号(①~④)で答えなさい。

①ケルプの森がなくなると種の多様性が大きく低下したので、

ケルプは、この生態系でのキーストーン種であると言える。

②ラッコは、ウニを捕食することで

ウニの著しい増加を抑え、

この海域の種の多様性を維持している

と考えられる。

従ってラッコは、この海域における

キーストーン種であると言える。

③ケルプの森が維持されているのは、

ウニが適度にケルプを食べることによる

間接効果である。

④ケルプの森が維持されているのは、

ラッコがウニを捕食することによる

間接効果である。

解答、解説

解答:

②、④

解説:

選択肢を「2つ」選ぶことに注意しましょう。

① ”ケルプはキーストーン種である”

の部分は、

「ある生態系の中で、食物網の上位にあり

他の生物の生活に大きな影響を

及ぼす捕食者のことをキーストーン種という」

の説明に合いません。

ケルプは食物網の上位にはなく

捕食者でも無い(ケルプは生産者)からです。

③ ウニとケルプは、

捕食被食の関係で直接つながっているため、

間接効果には含まれません。

④ ラッコとケルプの間には

捕食被食の直接のつながりはありません。

また、ラッコがウニを捕食することで

ケルプの森が維持されていたと考えられ、

ラッコは食物連鎖の過程で、

ウニをはさんで間接的にケルプに影響を

及ぼしていると言えます。