遺伝情報、染色体、ゲノム

目次

目次

1:遺伝情報

生物の形質(形や性質)を決め、

親から子へと伝わる情報のことを

遺伝情報

といいます。

身近な例を挙げると、

母ネコと父ネコの間に

ネコが生まれるのは、

ネコとしての形質を決める遺伝情報が

親ネコから子供へと伝わる

ことによるのです。

遺伝情報は

DNAと何が違うの?

遺伝情報は、

DNAの塩基配列として

DNAの構造の中に含まれている

のです。

※塩基配列については

『DNAの構造』で解説しています。

例えるなら、

生物基礎の情報が、

文字の配列として

教科書の中に含まれている

という事と似ています。

このため、

DNAは遺伝情報の担い手である

とも言われるのです。

2:ゲノム、染色体は、DNAと何が違うの?

ゲノムとは、

生物が自らを形成し、維持するのに必要な

1組の遺伝情報のことです。

生物基礎においては、

ゲノムがDNAのどこに

含まれるのかを

理解しておくことが大切です。

原核生物と真核生物に分けて

解説しましょう。

原核生物の細胞には、ふつう、

1本のDNAがあり、

そのDNAに

原核生物のゲノムが含まれます。

言いかえれば

原核生物の細胞は、ふつう

1組のゲノムをもつのです。

真核細胞の場合は、

まず、染色体について

理解しておく必要があります。

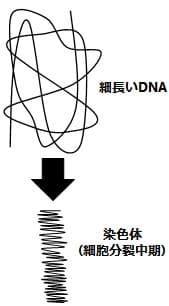

染色体というのは、

DNA(とても細長い)が折りたたまれて

より太く短い形になったもの

と押さえておきましょう。

特に、細胞分裂の中期の段階では

DNAは何重にも折りたたまれ、

とても太く短い染色体が観察されます(下図)。

真核生物の細胞の核内には

複数本のDNAがみられ、

それぞれのDNAごとに

染色体を形成しています。

このため、

真核生物の細胞の核には

複数本の染色体がみられます。

DNAの長さや

折りたたまれる程度の違いによって

染色体の形や大きさは異なります。

真核生物のからだを

構成している細胞(体細胞)には

ふつう、

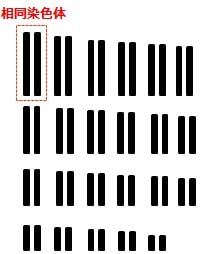

形と大きさが同じ染色体が

2本ずつ存在しています。

この、形と大きさが同じ染色体の

それぞれのことを

相同染色体といいます。

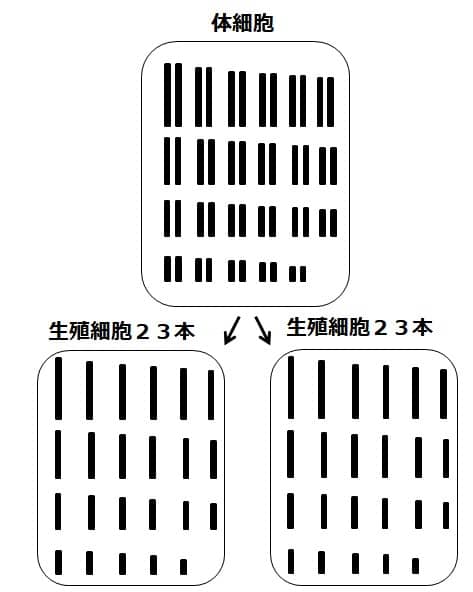

ヒトの場合をとり挙げましょう。

ヒトの体細胞には

46本のDNAが含まれ、

それぞれが染色体の

形をとっています。

46本の染色体の内訳は、

同形同大の染色体が

2本ずつ23対ある、

言いかえれば、

相同染色体が23対ある、

となっているのです。

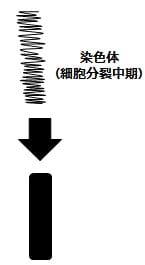

観察しやすい細胞分裂中期の

染色体の模式図を、

見やすく並べて描いてみます。

細かく描くと複雑になるので、

下図のように染色体を

太い黒線として描きます(下図)。

すると、ヒトの相同染色体の

模式図はこうなります(下図)。

上図では、相同染色体1対だけを

点線で囲ってあります。

どうして同形同大のものが

2本ずつあるの?

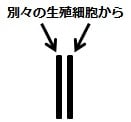

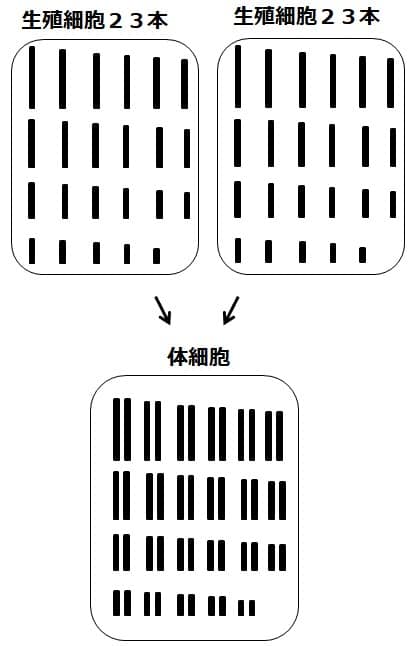

2本になった仕組みをいうと、

同形同大の2本の染色体のうち、

片方1本は父親(オス親)に由来し

片方1本は母親(メス親)に由来する

のです。

じゃあ、親の細胞には

同形同大の染色体が

1本ずつしかないの?

親の体細胞には

同形同大の染色体が

2本ずつあるのですが、

体細胞から生殖細胞(精子や卵など)という

細胞が作られる時に、

2本のそれぞれが

別々の生殖細胞へと分配されるのです(下図)。

そして、生殖細胞が

受精をして受精卵になると、

再び、同形同大の染色体が

2本ずつに戻るのです(下図)。

もう一度、

ヒトの場合を見ていきましょう。

生殖細胞が作れられる時に

23対ある相同染色体の

全てにおいて、

2本のそれぞれが別々の

生殖細胞へと分配されます。

このため、

ヒトの生殖細胞には

形と大きさが異なる23本の

染色体がみられるのです(下図)。

そして受精を経て再び、

相同染色体が23対ある細胞(受精卵)

ができます(下図)。

ふ~ん。なるほど。

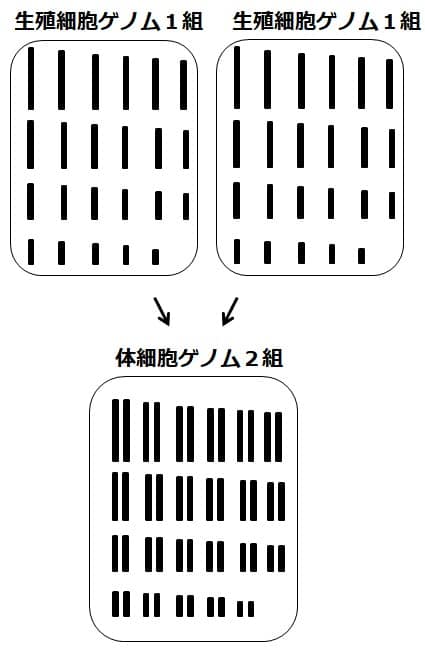

では、ゲノムの話に戻りましょう。

ゲノムとは、

生物が自らを形成し、維持するのに必要な

1組の遺伝情報のこと

だと説明しました。

そして、

真核生物のゲノムは、

相同染色体の片方1本ずつを

集めた1組に含まれる

全ての遺伝情報に相当します。

したがって、真核生物では、

体細胞にゲノムが2組、

生殖細胞にゲノムが1組

含まれるのです(下図)。

3:ゲノムサイズ(ゲノムの大きさ)

ゲノムサイズ(ゲノムの大きさ)は、

DNAの塩基対の数で表します。

例えば、

ショウジョウバエでは、

1億6500万塩基対。

ヒトでは、

約30億塩基対です。

ヒトのゲノムサイズ

(約30億塩基対)は、

テスト対策として

記憶しておきましょう。

注意しておきたいことは、

真核生物の体細胞の核に含まれている

DNAの塩基対の数は、

ゲノムサイズと同じではない

ということです。

なぜなら、

真核生物の体細胞には、ふつう

ゲノムが2組含まれるからです。

例えば、ヒトの体細胞の核にある

DNAには、どのくらいの塩基対があるか

と問われたら、約60億塩基対

(ゲノムサイズの2倍)となります。

では、ヒトの生殖細胞の核にある

DNAの塩基対数はいくつでしょうか?

答えはゲノムサイズと同じ

約30億塩基対となります。

4:遺伝子とDNA、ゲノムの関係

最後は遺伝子について、

DNA、ゲノムと関連させて

解説しましょう。

DNAの塩基配列は、

タンパク質をつくるための

情報を担う部分と

その情報を担わない部分

とに分けられます。

前者の、

タンパク質をつくるための

情報を担う部分のことを

遺伝子

といいます。

数多くの遺伝子があり、

それぞれが塩基配列の各々の

位置を占めています。

遺伝子の数を言う場合、

生物基礎においては、

ゲノム中の遺伝子数を

言うことが多いです。

ヒトのゲノムには、

約2万個の遺伝子があると

推定されています。

5:確認問題

①~⑥に適する用語や数字を答えなさい。

真核生物では(① )染色体のどちらか

一方を集めた1組に含まれる全ての

遺伝情報をゲノムとよぶ。

真核生物においてはふつう、

体細胞にはゲノムが(② )組、

生殖細胞にはゲノムが(③ )組

含まれる。

ヒトの場合、

生殖細胞中の(④ )本の

染色体に含まれる全ての

遺伝情報がゲノムに相当する。

ヒトのゲノムサイズは

約(⑤30、60)億塩基対で、

ヒトゲノムには

約(⑥2、4)万個の遺伝子があると

考えられている。

解答

真核生物では(①相同)染色体のどちらか

一方を集めた1組に含まれる全ての

遺伝情報をゲノムとよぶ。

真核生物においてはふつう、

体細胞にはゲノムが(②2)組、

生殖細胞にはゲノムが(③1)組

含まれる。

ヒトの場合、

生殖細胞中の(④23)本の

染色体に含まれる全ての

遺伝情報がゲノムに相当する。

ヒトのゲノムサイズは

約(⑤30)億塩基対で、

ヒトゲノムには

約(⑥2)万個の遺伝子があると

考えられている。