DNAの半保存的複製

1:DNAの複製

『体細胞分裂』の解説の時には、

体細胞が分裂する前には

あらかじめ、DNAが複製されると

説明しました。

DNAには数多くの塩基対が

含まれますが、

複製の際には

それらの塩基対が

正確に複製されます。

例えば、

ヒトの体細胞の核内にあるDNAには

約60億もの塩基対がありますが、

体細胞が分裂するたびに

この膨大な数の塩基対が

正確に複製されるのです。

一体それは、

どのような仕組みによるのでしょうか?

2:DNAの半保存的複製

DNAの複製の仕組みは、

半保存的複製

とよびます。

半分しか保存されないの?

複製にならないような、、、。

一見、矛盾するように思えますね。

どういう事なのか。

ここから見て行きましょう。

模式図を使っていくので

まず、その説明を。

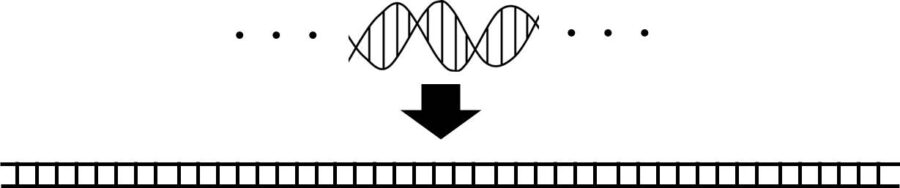

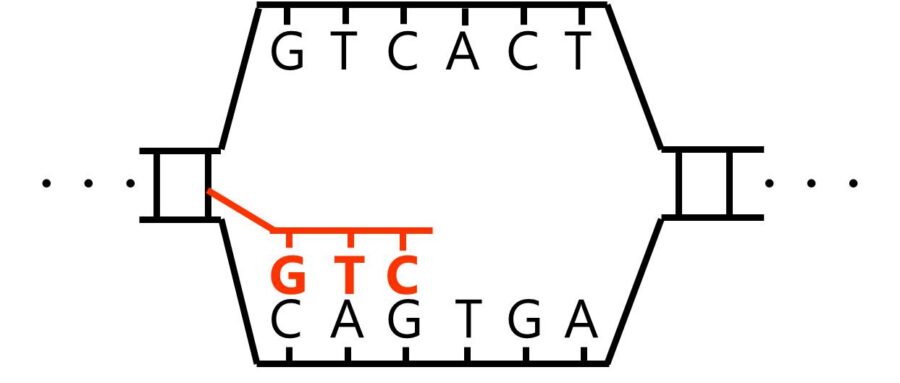

図をシンプルにするため、DNAの形を

らせん構造をほどいた短い

はしご形で描きます(下図)。

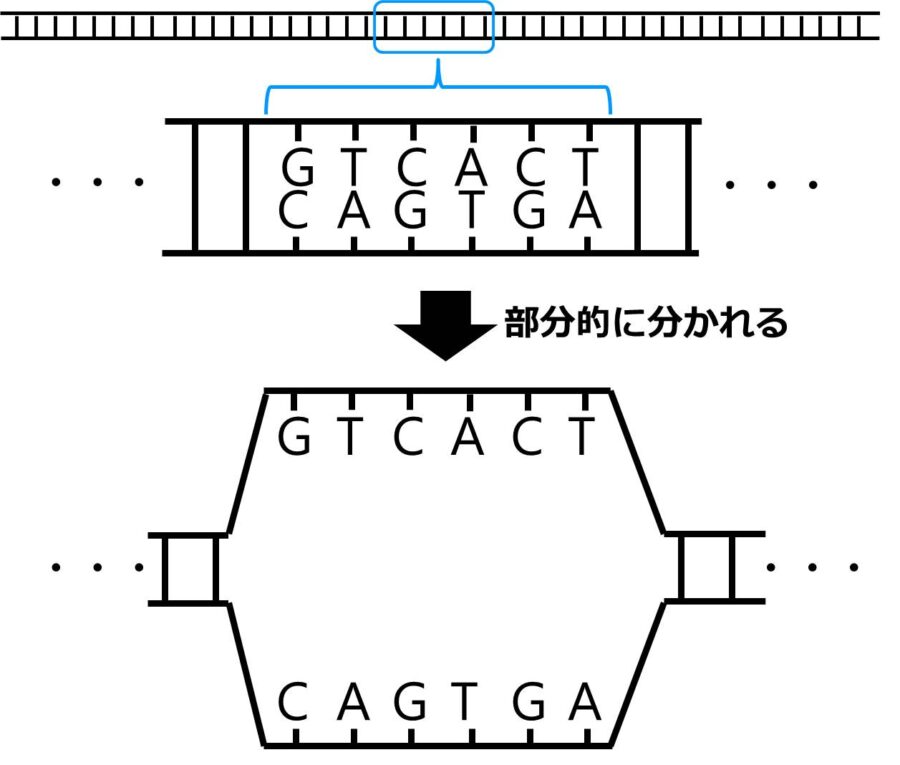

DNAが複製される時には

まず、

DNAを構成する2本の

ヌクレオチド鎖の一部が

塩基対の結合部分を境目にして

1本ずつに分かれます。

その結果、

その部分の塩基は塩基対を

作っていない状態になります。

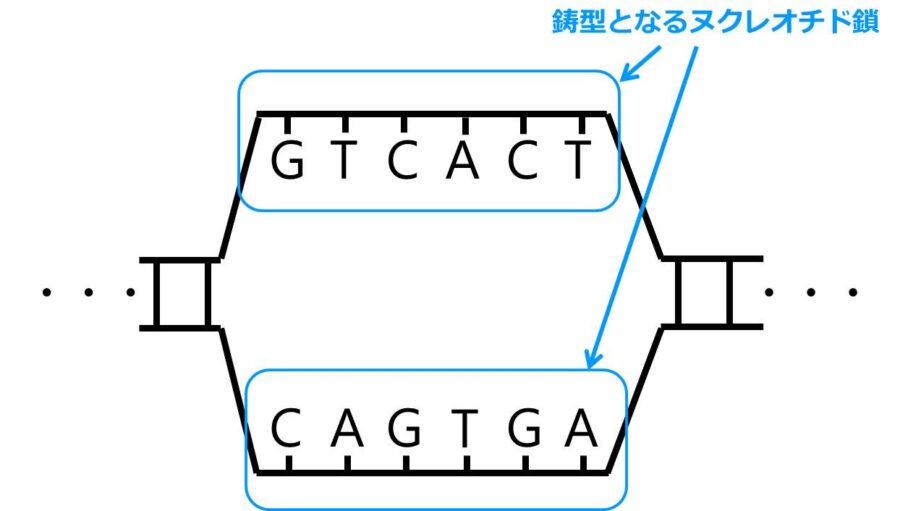

下図では、例として

塩基対を6つ描いています。

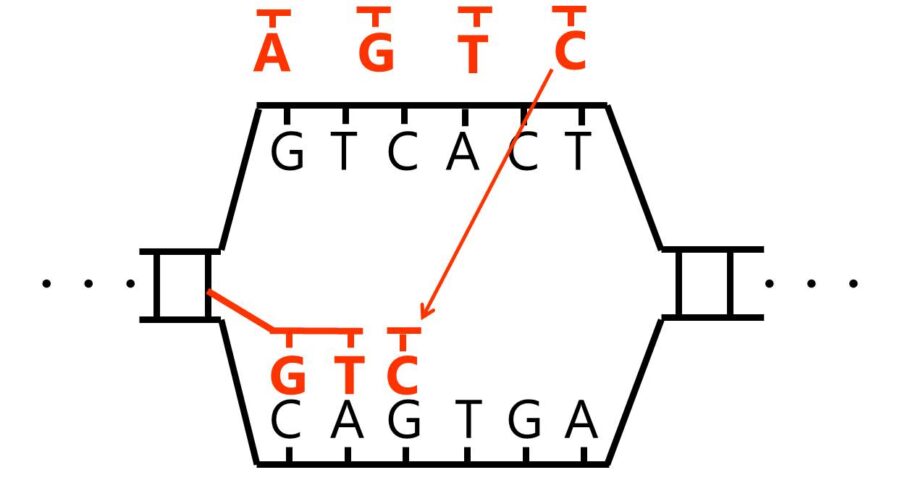

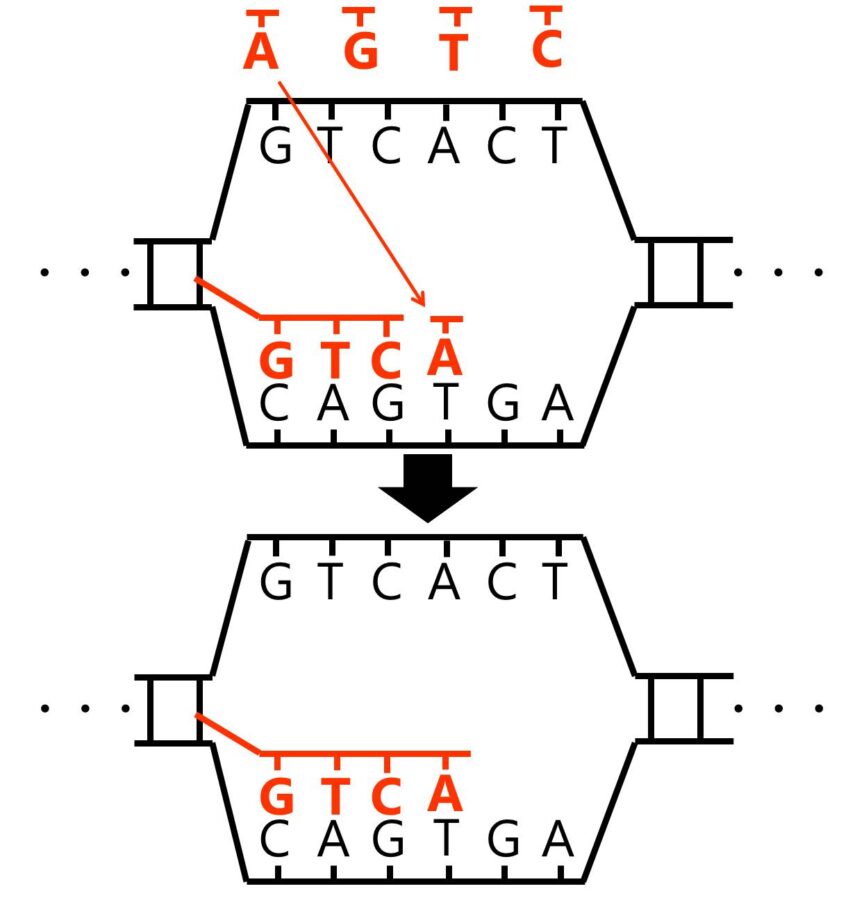

ヌクレオチド鎖のまわりには

DNAの4種類のヌクレオチド、

つまり、

・アデニンを持つヌクレオチド

・グアニンを持つヌクレオチド

・シトシンを持つヌクレオチド

・チミンを持つヌクレオチド

が存在しています(下図)。

これらのヌクレオチドが、先ほどの

塩基対を作っていない塩基を介して、

1本になったヌクレオチド鎖に

順々に結合するのです。

この時の結合は、

塩基の相補性

に従って起こります。

塩基の相補性というのは、

DNAの塩基において、

・アデニン(A)とチミン(T) 同士

・グアニン(G)とシトシン(C) 同士

が結合する特徴のことです。

膨大な数の塩基対が正確に複製される

仕組みのベースとなっているのは、

塩基の相補性なのです。

下図では、下側のヌクレオチド鎖に

3つ目のヌクレオチド(チミンをもつ)が

結合した様子を描いてあります。

そして、

後から結合したヌクレオチドが

すぐとなりの伸びつつある

ヌクレオチド鎖と結合します(下図)。

次のヌクレオチド(アデニンをもつ)が

結合した時も同様です(下図)。

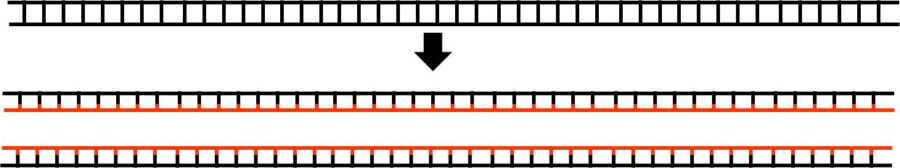

今は片方のヌクレオチド鎖のみの

様子を描いて説明しましたが、

実際には

両方のヌクレオチド鎖で同時に

新しいヌクレオチド鎖が作られます。

このように

・2本のヌクレオチド鎖が

1本ずつに分かれる。

・塩基の相補性に基づいて

ヌクレオチドが結合する。

・結合したヌクレオチドが、

伸びつつあるヌクレオチド鎖に

結合する。

という3つの過程が

DNAの全体を通して起こり、

もとのDNAと同じDNAが

2つできるのです。

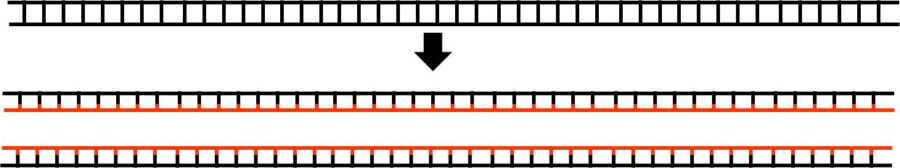

下図では、

複製後の2つDNAにおいて

新しく作られたヌクレオチド鎖を

赤色で描いています。

半保存的って、、、。

・・・?

先ほどの図を

もう一度見てみましょう。

複製後の2つのDNA

それぞれにおいて

新しく作られた部分は、

2本あるヌクレオチド鎖のうちの

片方(半分)1本だけ

ですね?(下図の赤色部分)

つまり、

全部が新しいDNAを1つ作って

元のDNAに加えるのでは無く、

半分だけが新しいDNAを

2つ作るという

仕組みになっているのです。

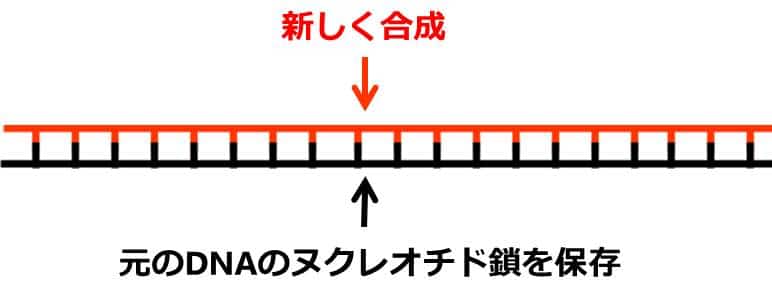

逆に言えば、複製後のDNAの

片方1本のヌクレオチド鎖は

複製前の元のDNAのヌクレオチド鎖を

使いまわし(保存)しているのです(下図)。

このような仕組みに由来して、

半保存的複製と

名付けられているのです

新しいヌクレオチド鎖を

作るために使われる

元のDNAのヌクレオチド鎖のことを

鋳型(いがた)となる

ヌクレオチド鎖といいます(下図)。

漢字は難しいですが、

新しいものを作るための”型”となる

ということです。

用語になれるためにも最後に、

鋳型という用語を使って

半保存的複製の意味を

まとめておきましょう。

半保存的複製:

DNAの各ヌクレオチド鎖を鋳型として

新しいヌクレオチド鎖をつくることで

DNAを複製する仕組み。