顕微鏡の使い方を動画と写真で解説

『動画』

20分で脱ビギナー。文字や写真だけでは

分かりにくい、顕微鏡(反射鏡付き)の仕組みと

使い方のコツを解説しています。

『以下の記事について』

動画で解説した内容も含め、さらに

・しぼりの詳しい使い方

・顕微鏡操作が上手くいかない時の

対処法

などを詳しく解説しています。

目の前に顕微鏡がなくても、

顕微鏡のどこを操作すると

どのように見え方が変わるのかが

リアルに分かるよう、

写真を多くつかって

解説しています。

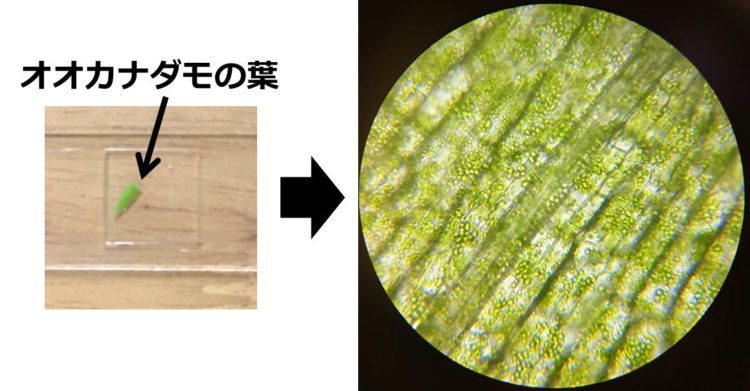

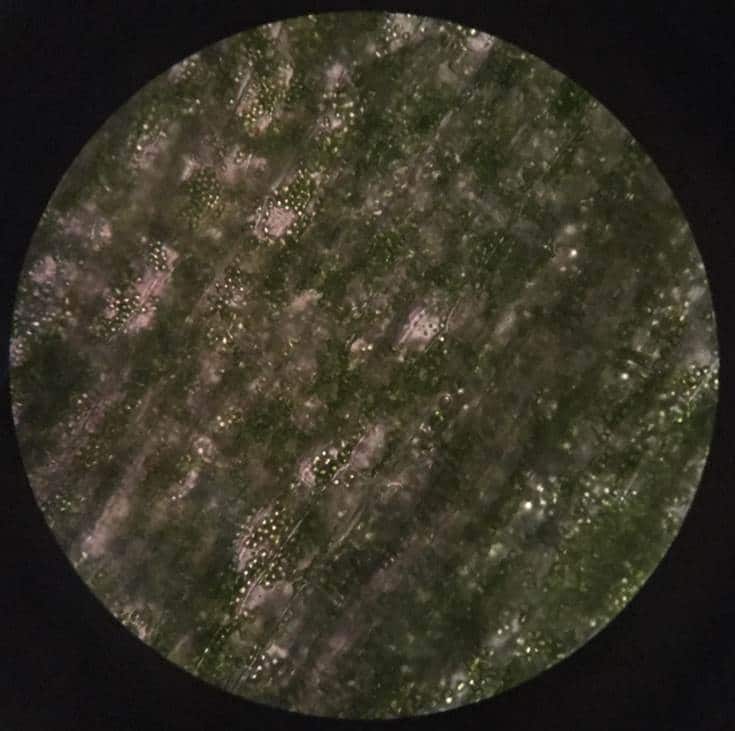

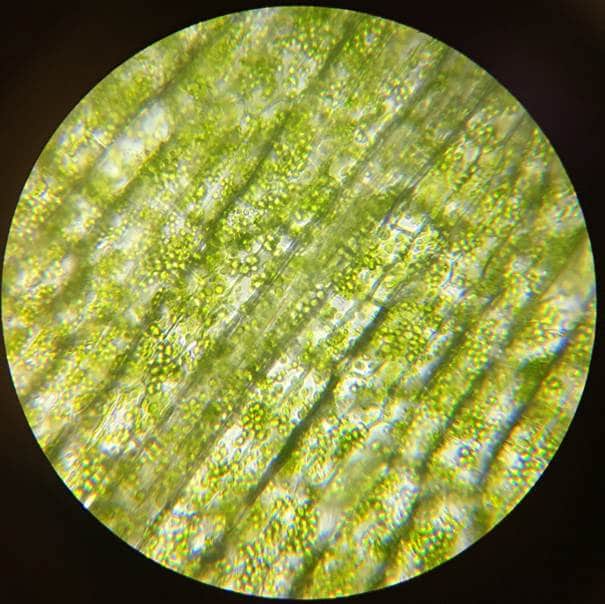

下図の左の観察物(オオカナダモの葉)を、

下図の右の写真(総合倍率400倍)のように

観察できるようになるための道筋を

示すことが、以下の記事の目的です。

目次

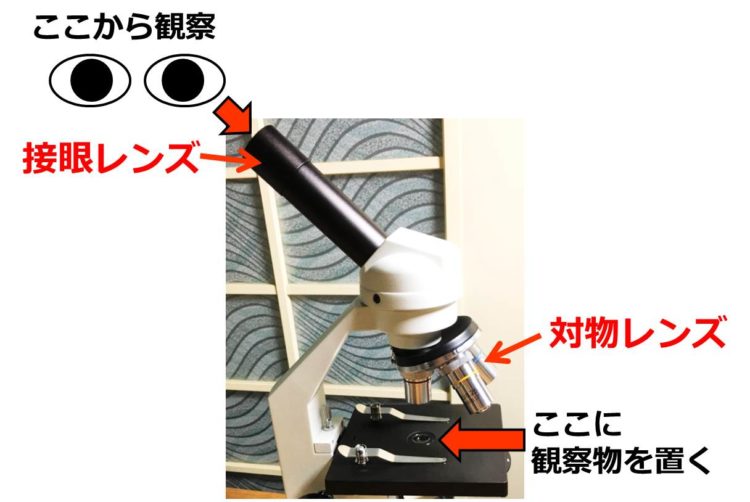

1:光学顕微鏡の各部位

1-1. 各部の名称と、注目すべき部位

光学顕微鏡の各部の名称は、

以下の通りです。

この中で、顕微鏡の使い方を

マスターする上で

まず押さえておきたい部位は、

・接眼レンズ

・対物レンズ

・しぼり

・反射鏡(※)

の4つです。

※:反射鏡の代わりに

LEDライトのついた顕微鏡もあります。

この4つの部位の仕組みを

先におさえておくことで、

顕微鏡の使い方を、より早く

身につけることが出来るでしょう。

1-2. 接眼レンズ、対物レンズ

光学顕微鏡は、

いわば虫眼鏡の強化版。

虫眼鏡は、

1枚のレンズを介して

観察物を拡大するのに対し、

光学顕微鏡は、

2枚のレンズを介して

観察物を拡大します。

その2枚のレンズの名称を、

・接眼レンズ:

“眼”に”接”する側にあるレンズ

・対物レンズ:

観察”物”に”対”面する側にあるレンズ

といいます(下図)。

観察物は、

対物レンズで拡大された後、

さらに接眼レンズで拡大されるのです。

このため、光学顕微鏡の総合倍率は、

以下の式で示すことが出来ます。

光学顕微鏡の総合倍率

= 対物レンズの倍率 × 接眼レンズの倍率

中学校や高等学校に

配備されている光学顕微鏡の場合、

ふつう、接眼レンズと対物レンズの

倍率には以下のものがあります。

・接眼レンズの倍率:10倍、15倍

・対物レンズの倍率:4倍、10倍、40倍

これらのうち、例えば、

接眼レンズが10倍、

対物レンズが40倍という設定にすると、

総合倍率は400倍となります。

レンズが何倍であるかは、

各レンズに表記されいます。

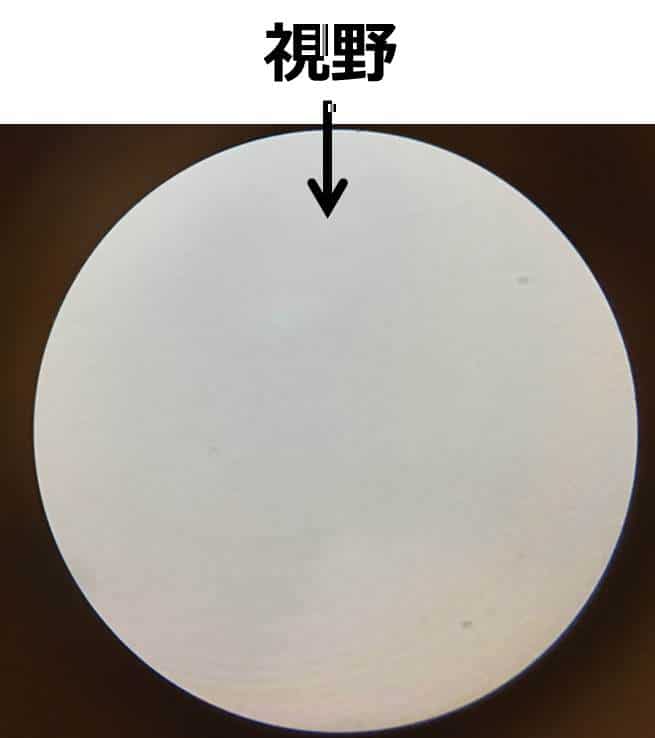

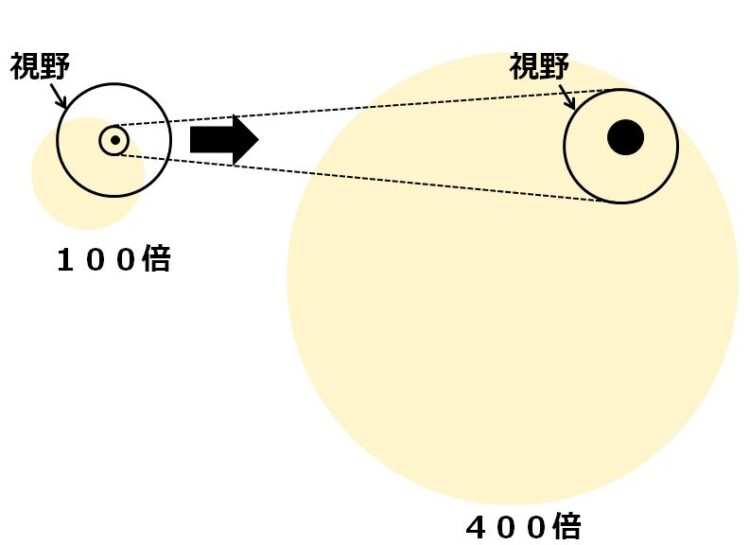

なお、接眼レンズをのぞいた時に見える

円形の範囲を、視野(しや)といいます(下図)。

1-3. 反射鏡、しぼり

①反射鏡

反射鏡は、

レンズに光を集める装置です(下図)。

ためしに、反射鏡を手で覆って

接眼レンズをのぞいてみると

レンズ内に光がほとんど入らず

視野は真っ暗です(下図)。

※:視野がわかるように白線を描いてある。

手の覆いをとり、

反射鏡の角度を調整すると、

レンズ内に光が多く入り、

視野は明るく見えます(下図)。

反射鏡には、

・平面鏡:平らな鏡

・凹面鏡(おうめんきょう):中央がへこんだ鏡

があり、

オセロの駒に表裏があるように、

反射鏡の一方の面は平面鏡、

もう一方の面は凹面鏡になっています。

凹面鏡には、平面鏡よりも

多くの光を集める性質があります。

対物レンズの倍率が高くなるほど、

視野は暗くなるため、

ふつう、総合倍率100倍程度までは

平面鏡、それ以上の倍率では凹面鏡を

使います。

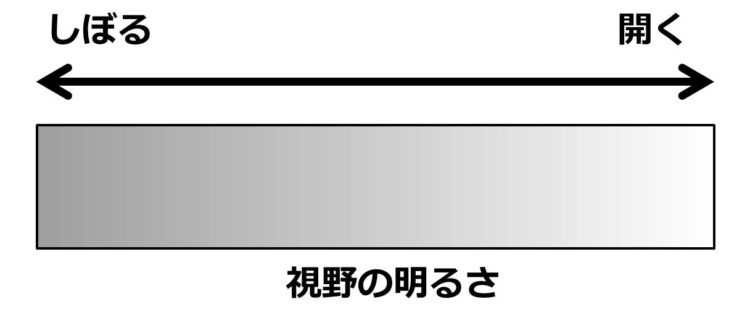

②しぼり

しぼり は、

反射鏡によって集められた光がレンズに入る際、

レンズに入る光の量を調節する装置です(下図)。

しぼり には、

・しぼりを開く

・しぼりをしぼる

という2つの操作があります。

しぼりを開くほど

光の量が増えて視野が明るくなりますが、

観察物の見た目はぼやけやすくなり、

しぼりをしぼるほど

光の量が減って視野が暗くなりますが

観察物の見た目はクッキリします(下図)。

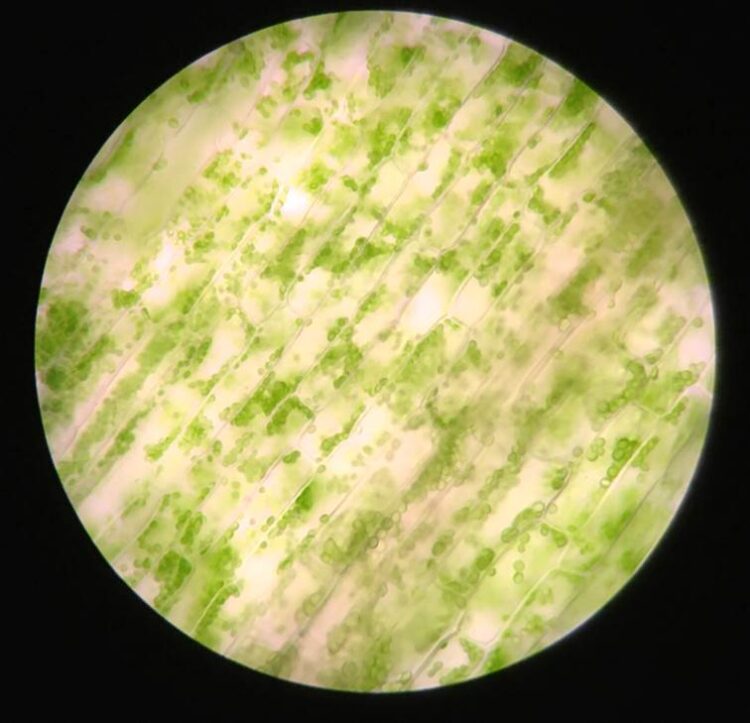

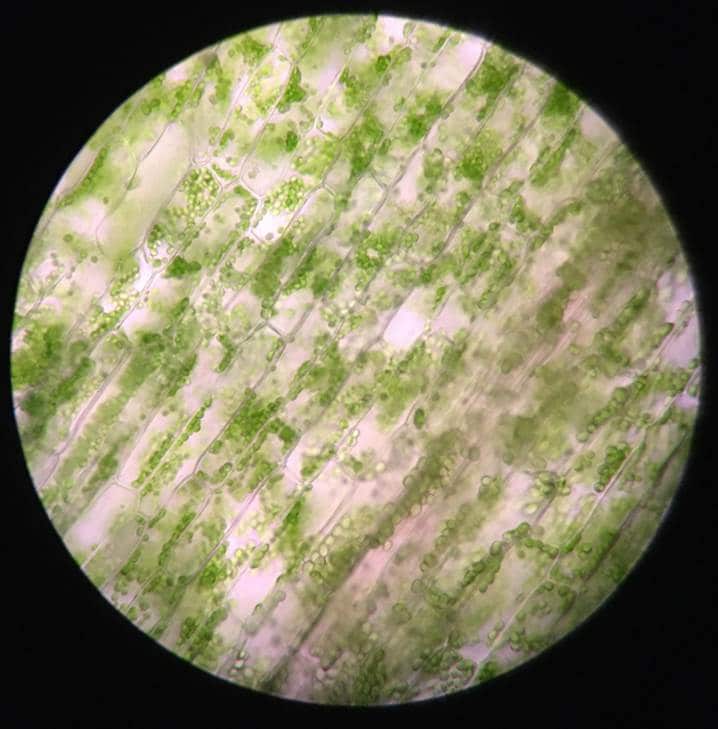

実際の見え方の違いを写真で

確認してみましょう。

・全開にした状態

・中間の状態

・最もしぼった状態

観察の目的に合わせて、

適度にしぼりを開く(しぼる)ようにします。

2:光学顕微鏡の操作手順

この記事での顕微鏡の設定と観察物

この記事における操作手順の解説では、

以下の設定をした顕微鏡を用いています。

・接眼レンズ:10倍

・対物レンズ:4倍、10倍、40倍

・反射鏡つき

また、観察物(試料)として

オオカナダモという植物の葉を用います。

(下図:水槽内のオオカナダモ)

最初の準備

直射日光の当たらない明るい場所で、

机の上などの平らな所に顕微鏡を

置きましょう。

自分から見てステージが

向こう側にある向き(下図)に置きます。

次に、

以下の3つの設定を行います。

・最低倍率の対物レンズ(4倍)にしておく。

・しぼりを全開にしておく。

・反射鏡を平面鏡にしておく。

手順1:視野を明るくする

直射日光以外の明るい光、

例えば電気スタンドの光などが

反射鏡に当たるように設置しましょう。 (下図)

注意:目を傷める可能性が高いので、

直射日光の利用は厳禁です。

次に、接眼レンズをのぞきながら

反射鏡(平面鏡)の角度を変えて、

視野が最も明るくなるようにします。

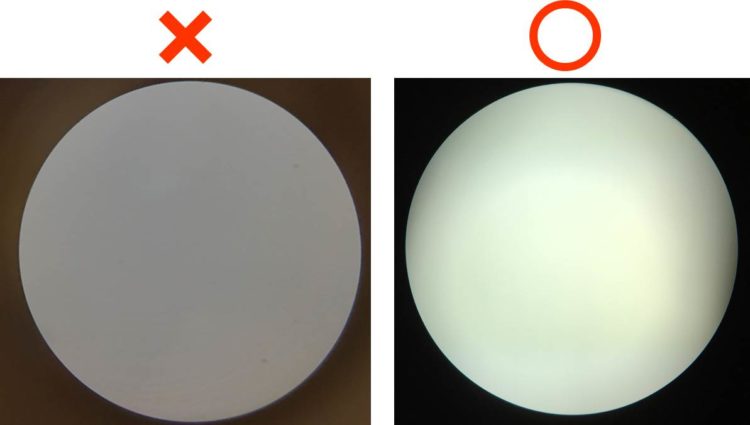

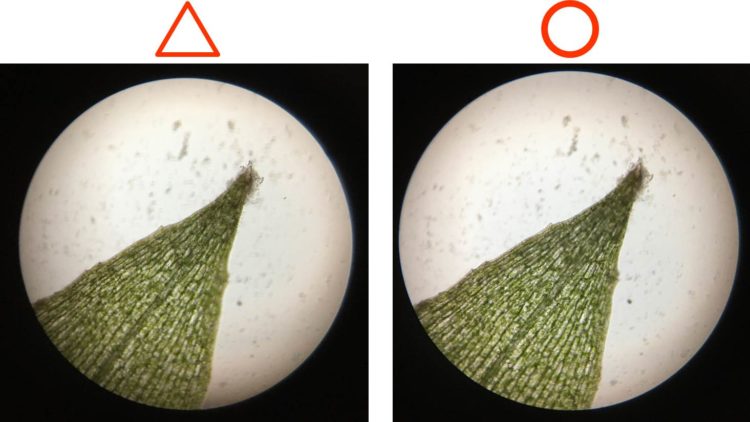

下図左:視野が暗い(✖) 右:視野が明るい(〇)

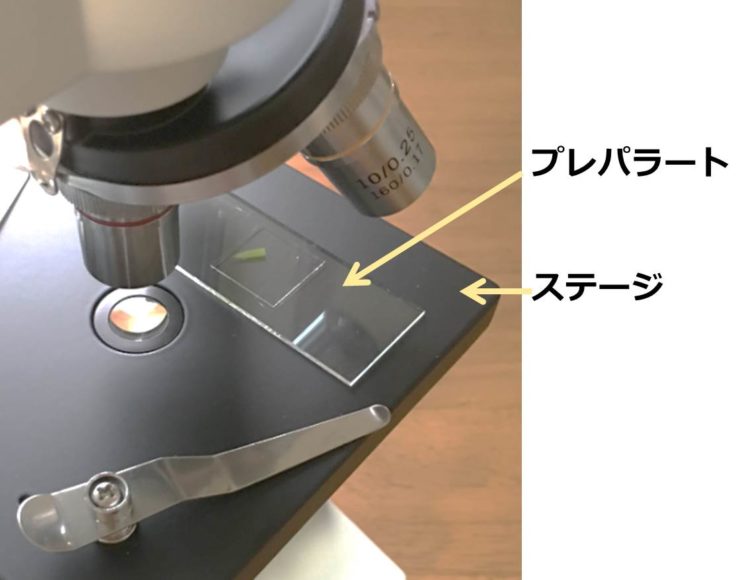

手順2:観察物をのせる

あらかじめ作成した、

観察物入りのプレパラート(※)を

ステージの上にのせます(下図)。

※:スライドガラスとカバーガラスで

観察物をはさんだもの。

→ 詳細は「プレパラートとは?」

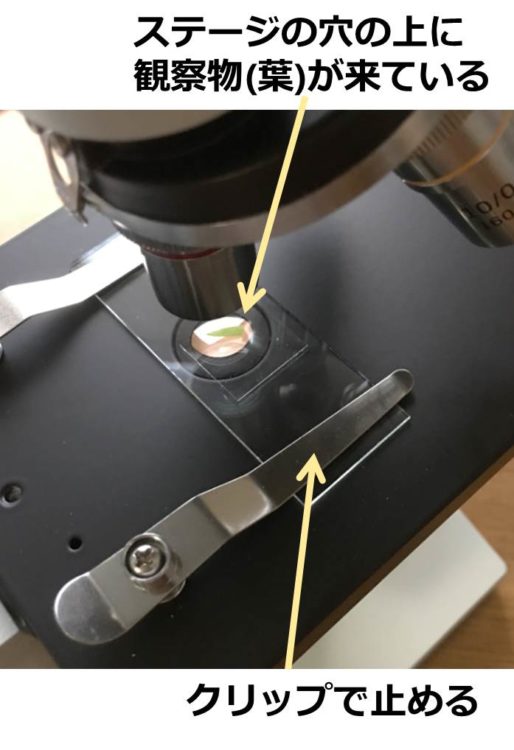

肉眼で見て、プレパラート内の

観察物がステージ中央の穴の上

(対物レンズの真下)に来るように置き、

クリップで止めます(下図)。

※:観察物が小さく、肉眼で見えない場合は、

カバーガラスの中央が、ステージ中央の

穴の上に来るように置きます。

手順3:ピントを合わせる(総合倍率40倍)

ピント合わせは、

調節ねじを操作して行います(下図)。

※:顕微鏡の種類によっては、

大小2つの調節ねじがついており、

大きい調節ねじで

大まかにピントを合わせ、

小さい調節ねじで

微調整することが出来ます。

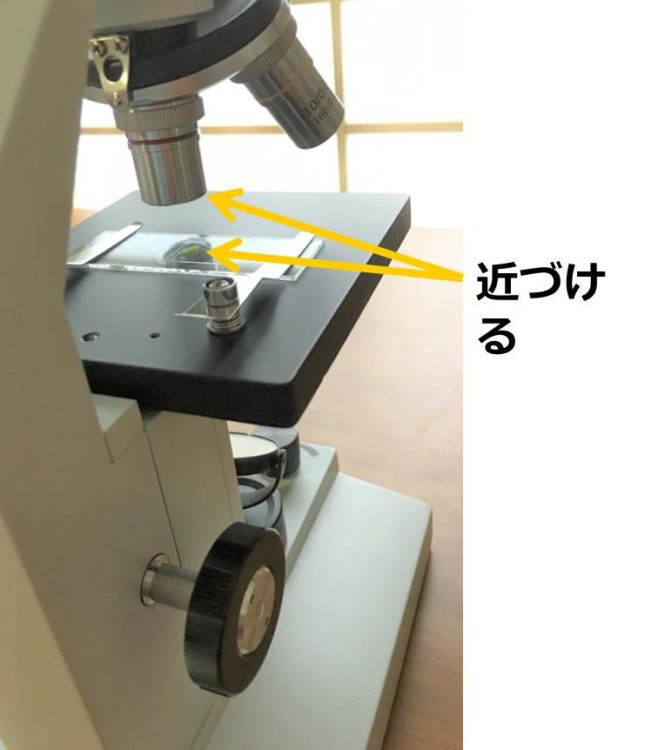

ステージを真横から見つつ

調節ねじを回して、

対物レンズの先端とプレパラートを

ギリギリまで近づけます(下図)。

※:ふつう、ある程度まで近づくと、

それ以上は距離が縮まらないように

作られています。

次に、接眼レンズをのぞきつつ

調節ねじをゆっくりと回し、

対物レンズとプレパラートを遠ざけながら

ピントあわせます。

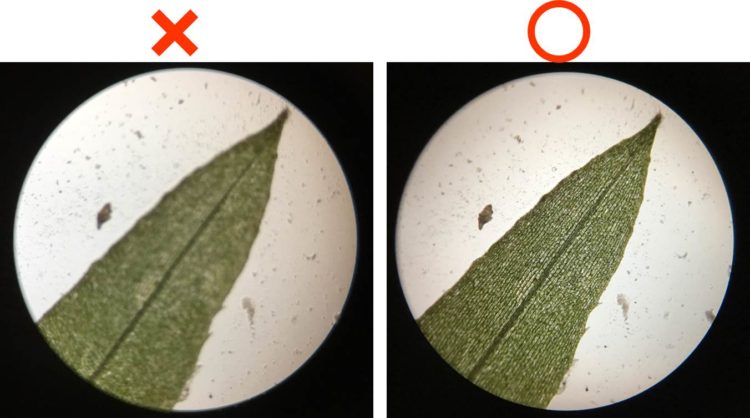

下図は、ピントが合っていない状態(左)と

ピントが合っている状態(右)の写真です。

手順4:観察したい部位を視野の中央へ

詳しく観察したい部位を、

視野の中央に持ってくる手順です。

この手順を行っていることは、

後に、より高倍率の対物レンズに

変える際に、とても重要になってきます。

その理由は後に解説します。

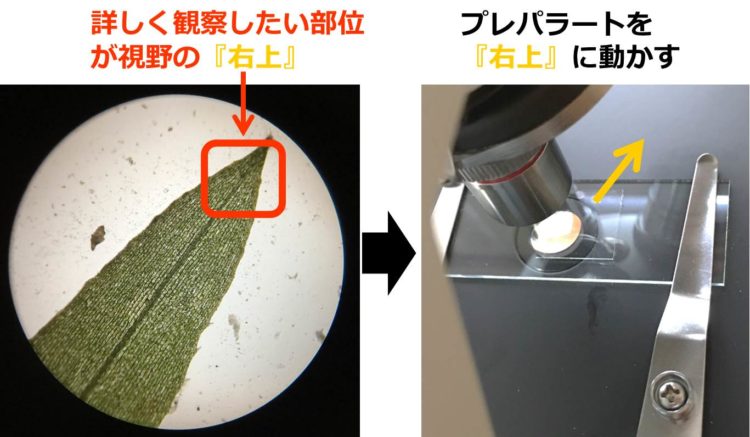

実際にどうするかというと、

観察者からみて、

視野の中で詳しく観察したい

部位がある方向と”同じ方向へ”

ステージ上のプレパラートを動かします。

例えば、下図のように、

詳しく観察したい部位が視野の右上に

位置している場合、

ステージ上のプレパラートを

右上に動かします。

すると、

詳しく観察したい部位を視野の中央に

向けて移動させることができるのです(下図)。

なぜ、そうなるかというと、

光学顕微鏡の視野内での見た目は、

顕微鏡の仕組み上、実際とは

上下左右が逆に見えている

からです。

例えば、 観察者側からみて、

プレパラート上の観察物が「F」の形に

見えているならば、視野内では

下図のように上下左右が逆になって

見えるのです。

このため、

観察したい部位が視野の右上にあれば、

プレパラートを動かすべき方向は、

左下ではなく、上下左右を逆にした

右上となるのです。

手順5:しぼりの調節

しぼりを操作して観察物を

よりクッキリ見えるようにする

手順です(下図)。

※:上図の顕微鏡は穴の開いた

円盤を回して操作するしぼりですが、

左右に動くレバーで操作する

しぼりもあります。

最初の準備で設定した通り、

今の時点では、しぼりは全開

(最大の穴)になっているはずですね?

接眼レンズをのぞきながら、

しぼりをしぼったり(穴を小さくする)、

開いたりして、観察物が見えやすように

調節してみましょう。

手順6:より高倍率の対物レンズに変える

①対物レンズを4倍→10倍へ(総合倍率100倍)

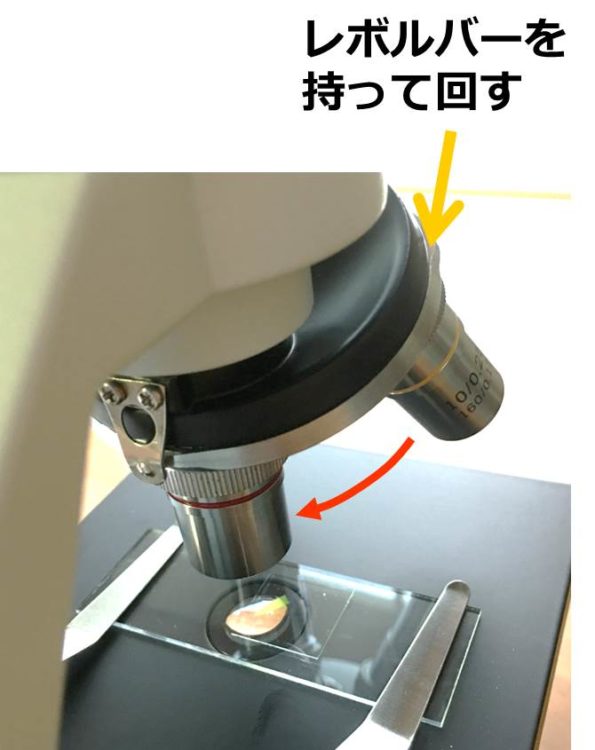

レボルバーを指で押さえて回し、

対物レンズを4倍から10倍へ変えます(下図)。

手順5までが上手く出来ていれば、

すでに、

ほぼピントがあっている状態になるので、

調節ねじをゆっくりと、少しだけ回して

ピントを合わせましょう。

(下図左:対物レンズを変えた直後の視野、

右:ピントを合わせた後の視野)

ピントが合ったら、

観察したい部位を視野の

中央に移動させます。

次に、 必要に応じて、

しぼりを調節します。

②対物レンズを10倍→40倍へ(総合倍率400倍)

高倍率の対物レンズになるほど、

視野が暗くなります。

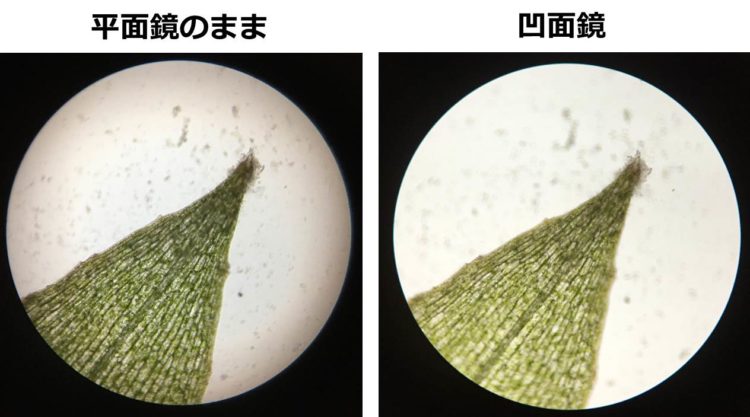

そのため、まずは反射鏡を、

より光を集めやすい凹面鏡に変えて、

視野が最も明るくなるように調節しましょう。

(下図左:平面鏡のまま 右:凹面鏡に変えた場合)

次に、レボルバーを指で押さえて回し、

対物レンズを10倍から40倍へ変えます。

この時、対物レンズの先端と

プレパラートとが、

一見ぶつかりそうになります。

高倍率の対物レンズほど、レンズの長さが

長くなっているためです(下図)。

ですが、

総合倍率100倍でのピント合わせを

しっかり行っていれば、

ギリギリぶつかりません。

また、すでに

ほぼピントがあっている状態になるので、

調節ねじをゆっくりと、少しだけ回して

ピントを合わせましょう。

この時、調節ねじを動かしすぎると、

対物レンズとプレパラートがぶつかり、

対物レンズに傷がついたり、

プレパラートのガラスが割れたりする

ことがあるので注意しましょう。

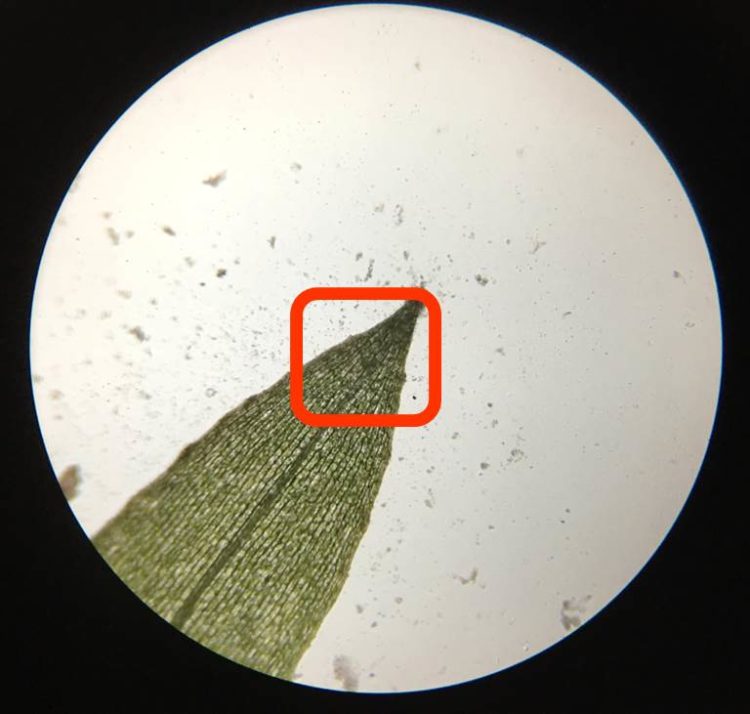

(下図:ピントを合わせた後の視野)

※:写真内の緑の粒は葉緑体

観察したい部位を視野の中央に移動させ、

必要に応じて、しぼりを調節します。

顕微鏡操作の手順は、これで以上です。

3:観察したい部位を視野の中央に移動させる理由

顕微鏡の操作手順では、

ピント合わせが終わるたびに、

観察したい部位を視野の中央へ 移動させました。

なぜ、わざわざ、

そうする必要があるのでしょうか?

まず、

視野の中央に移動させることで、

その部位を最も鮮明に

観察することが出来ます。

また、

より高倍率の対物レンズに変えた際に、

観察したい部位を見失わないようにする

ことが出来ます。

後者(太字部分)について、

理屈を少し詳しく解説しましょう。

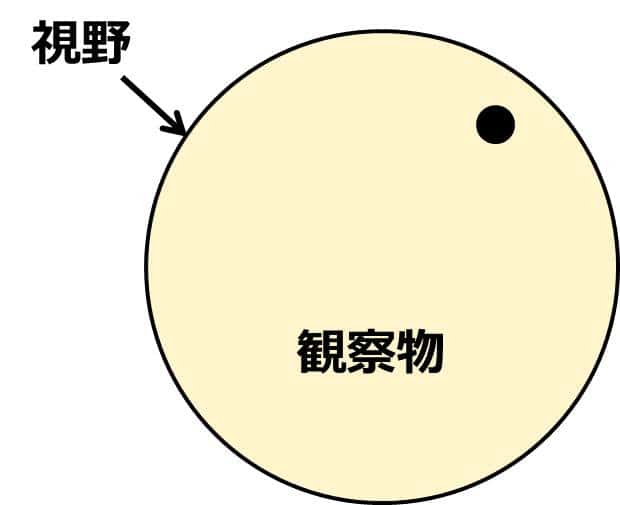

例えば、 正円(〇)の形をしており、

その右上の部分に黒い点のある

観察物があるとします(下図)。

ある倍率の対物レンズで

観察した時に、

観察物の輪郭が、

ちょうど視野の円の輪郭と

重なって見えたとしましょう。(下図)

そして、この観察物の右上にある

黒点部分を、より高倍率で

詳しく観察したいとします。

上図の状態のまま、

対物レンズをより高倍率のものに

変えてしまうと、

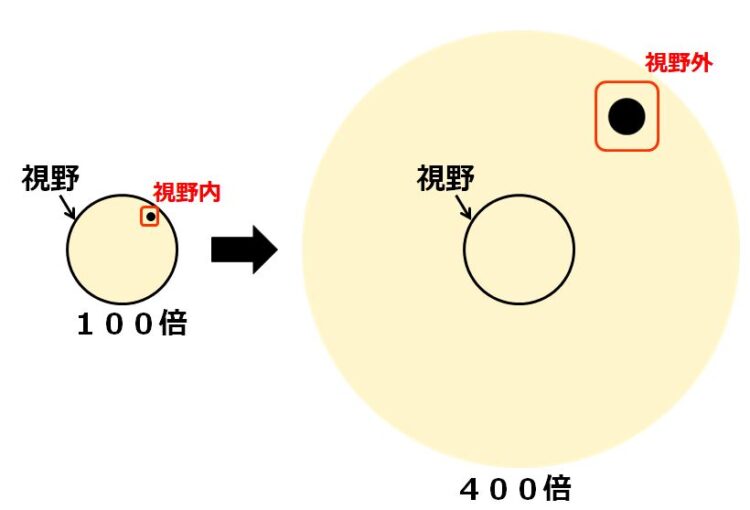

観察したい部位は視野内から

消えてしまいます(下図)。

なぜでしょうか?

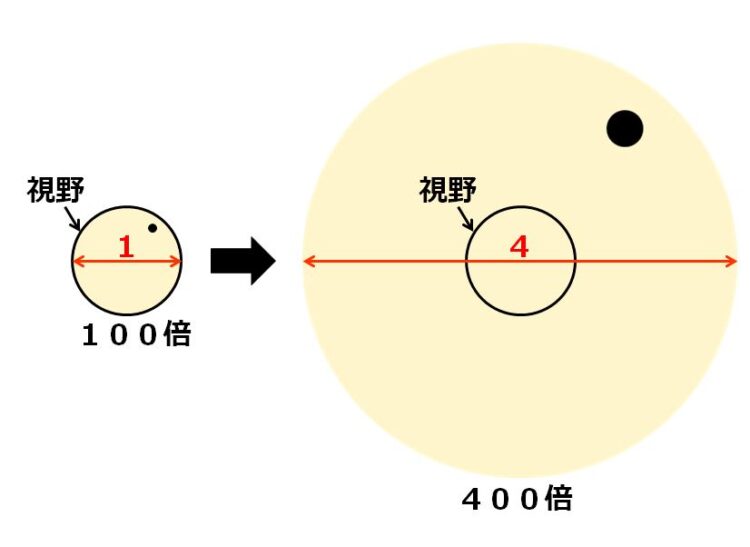

例えば、はじめ、

対物レンズが10倍(総合倍率100倍)

だったとして、

そこから、対物レンズを、

より高倍率の40倍(総合倍率400倍)に

変えたとします。

このとき、下図のように

総合倍率400倍の視野内における

観察物の半径の長さは、

総合倍率100倍の視野内における

長さの4倍に拡大されて見えます。

※:赤数字は、長さの比を表す。

その結果、観察したい部位が

視野の外に位置しまい、

視野内から消えてしまうのです(下図)。

スマホで写真撮影する時に、

画面をピンチアウトすると、

画面の端っこの方は画面外へ消えて

しまうのと似た理屈です。

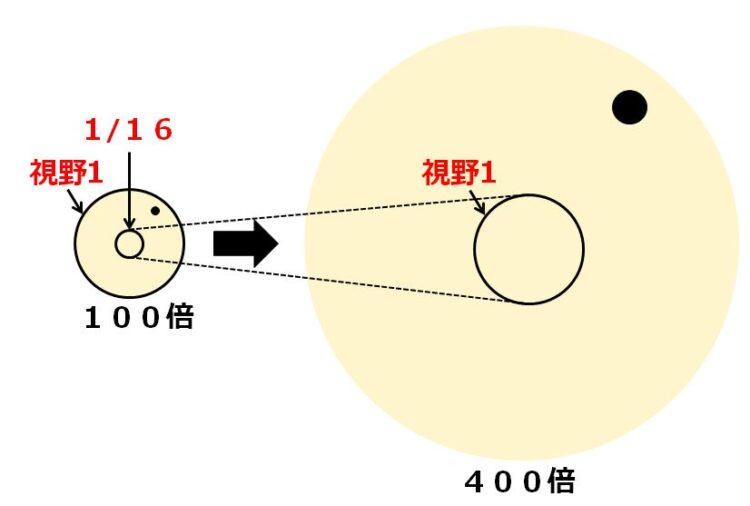

観察したい部位を

あらかじめ視野の中央に

移動させておくことで、

対物レンズの倍率を上げても、

観察したい部位が視野内に残るのです。

(下図)

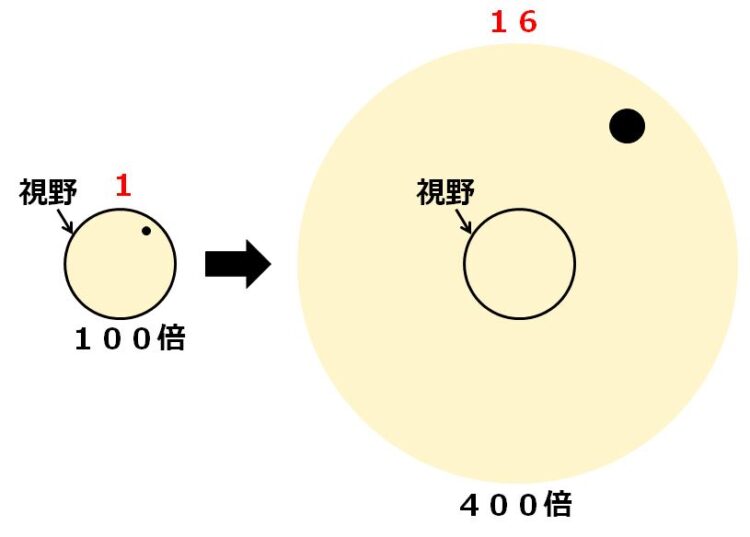

次に、同じ例を使って

面積の視点でも捉えてみましょう。

長さが4倍に拡大されるということは、

面積でいえば、4×4=16倍に

拡大されて見えるということです(下図)。

※:赤数字は、面積の比を表す。

上図において、視野の面積の比は

総合倍率を変えても1ですから、

総合倍率を100倍から

400倍に変えると、

100倍の時の視野の中央部、

100倍の視野全体の

たった1/16に相当する部分だけが

16倍に拡大されて、

400倍の視野内に見えるのです(下図)。

詳しく観察したい部位を

視野の中央に移動させておかないと、

より高倍率の対物レンズに変えた際に、

観察したい部位を見失ってしまう

可能性が高くなります。

4:うまく見れない時の対処法

視野が暗い

レンズ内に入る光の量が

足りていないことが主な原因です。

以下のことをチェックしましょう。

・反射鏡の向きが悪くないか?

・高倍率(総合倍率400倍など)なのに

平面鏡を使っていないか?

・しぼりを絞りすぎていないか?

・観察物の厚さが厚すぎないか?

→ 観察物が厚いと光が透過せず、

暗く見えます。

薄い部分を観察するか、

観察物を薄くして再度

ピント合わせをしましょう。

視野が明るすぎて真っ白。何も見えない。

レンズ内に入る光の量が

多すぎることが主な原因です。

以下をチェックしましょう。

・低倍率(総合倍率40倍など)なのに

凹面鏡を使っていないか?

・しぼりを開きすぎていないか

ぼやけてピントが合わない

以下をチェックしましょう。

・しぼりを開きすぎていないか?

→ 開くと、視野は明るくなるけれども

観察物の様子はボケやすくなります。

・観察物の厚さが厚すぎないか?

→ 薄い部分を探すか、観察物を薄く

加工してから再度ピントを合わせましょう。

・接眼レンズ、対物レンズが汚れていないか?

→ 汚れているようなら、綿棒などに

市販の消毒用アルコールを染み込ませて

レンズの透明な部分を軽くふきます。

対物レンズの倍率を上げたら 観察部位が視野から消えてしまった

観察物したい部位を、

あらかじめ視野の中央にもってくる

操作が不十分だったことが原因である

可能性が高いです。

ひとつ前の倍率に戻り、観察したい

部位を視野中央に移動させてから

高倍率に変えましょう。

5:接眼レンズを付け替える際の注意点

接眼レンズを10倍から15倍に変えるなど、

接眼レンズを付け替える場合は、

以下のことを意識しましょう。

顕微鏡から接眼レンズを取り外したら

”即座に”目的の接眼レンズを取り付ける。

接眼レンズを外している間に、

空気中のホコリなどが接眼レンズを

はめ込む部位から顕微鏡内に入って

しまうことを防ぐためです。

特に、入ったホコリが対物レンズ内に

たまってしまうと、観察に支障が出るので

注意しましょう。

・・・・・・・・・・・・・

関連する記事

・「顕微鏡 演習問題」

→ この記事で学んだことを定着させる

問題が盛りだくさんです。

・「プレパラートとは?」

→ 気泡の入りにくいプレパラートを

つくるコツも解説しています。

・・・・・・・・・・・・・